Tech, IP and Telecoms Law Newsletter

目次

1. AI法の成立

2025年5月28日、AIに関するリスクに対応しながら、研究開発や活用を推進するための新しい法律、「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案」(AI法)が参議院本会議で可決され、成立しました。日本においては、これまでAIを包括的に規制する法律はなく、AIを巡る法的な問題については、AI事業者ガイドラインなどの拘束力を持たないガイドラインを公表するなどして、政府は対応を行ってきました。今回成立したAI法は、日本において初めてのAIを包括的に対象とする法律となります。

AI法は、AI関連技術の研究開発及び活用等についての基本理念を示し、国や地方公共団体に対して基本理念に基づいた関連施策の実施を責務として定めています。AI法に基づいて、今後新たに人工知能戦略本部が内閣に設置され、研究開発・活用の推進のために政府が実施すべき施策の基本的な方針等を定める人工知能基本計画が策定されることになります。このようにAI法においては、基本法的な性質を有する規定が多くなっています。

AI法において定められるAIの活用事業者の義務としては、国や地方公共団体が実施するAI施策に協力することが規定されています。もっとも、民間事業者に対して広範な義務規定を含み、非常に高額の罰金を定めているEUのAI Actなどに比べると、AI法に基づく活用事業者の義務は限定的といえます。もっとも、国は、活用事業者等に対する指導、助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずることができるものとされており、悪質な事案などがあれば国が指導等を行うことが想定されます。なお、AI法においてはAI法に違反した場合の罰則は定められていません。

AI法はいわゆる性的ディープフェイクへの対策や、国の指導や助言に応じない事業者に対する措置の在り方等について検討を求める付帯決議が可決されています。AI法は、日本におけるAI制度の根幹となる法律となるといえ、今後制定される予定である人工知能基本計画など、AI法に基づくAI施策の動向を注視する必要があります。

2. 消費者庁:「いわゆる『ダークパターン』に関する取引の実態調査」を公表

消費者庁は、2025年4月7日、「いわゆる『ダークパターン』に関する取引の実態調査」に関するリサーチ・ディスカッション・ペーパーとその概要版(英語)、およびダークパターン事例イラスト集を公表しました。

リサーチ・ディスカッション・ペーパーでは、消費生活相談情報や売上規模等に基づき日本の消費者による利用が多いと考えられる102のウェブサイトについて、ダークパターンに該当する可能性がある表示またはデザインを抽出した調査の結果が報告されています。特に出現数が多かったのは、「事前選択(事業者の望む選択肢がデフォルトで事前選択されている)」、「偽りの階層表示(事業者が望む選択肢が目立つようになっている)」、「お客様の声(誤解を招いたり虚偽の可能性がある口コミなどの表示)」、「強制登録」(消費者が、会員登録やアカウント登録を強制されたり、登録が必要だと思い込まされてしまう)だったということです。また、複数のダークパターンが組み合わされている例が多く、このような組み合わせにより、消費者にさらに大きな影響力をもたらす可能性が指摘されています。

事例イラスト集では、主だったダークパターン15種類がわかりやすく図解されており、その中には、2023年から2024年にかけて消費者庁による執行が相次いだ「No.1表示」(商品等の内容の優良性、または取引条件の有利性を訴求するために、「●●No.1」などと強調する表示)も含まれています(「No.1表示」については、2024年9月、消費者庁から「No.1表示に関する実態調査報告書」も公表されています)。

本実態調査からは消費者庁のダークパターンに関する関心の高さを窺うことができ、引き続き、今後のダークパターン防止の取組、ダークパターン事例への執行動向が注目されます。

3. 経済産業省:「営業秘密管理指針」の改訂

経済産業省は、2025年3月31日、不正競争防止法に規定する「営業秘密」として保護を受けるために必要となる最低限の水準の対策を示す「営業秘密管理指針」(本指針)の改訂版を公表しました。本指針の改訂は2019年1月23日以来、約6年ぶりとなります。

本指針の改訂は、近年多くの企業でテレワーク勤務が実施され、自宅等において営業秘密に触れる機会が増えていることといった営業秘密の利用環境の変化や、クラウド技術・環境を前提とした管理、企業における情報管理のあり方の変化を踏まえたものです。具体的には、外部のクラウドを利用して営業秘密を保管・管理する場合の秘密管理措置の水準について記載が追加されています。また、秘密管理されている情報を生成AIの学習用データとして利用し、当該情報がAI生成物として生成・出力された場合でも、秘密管理性が否定されない場合があることに言及しています。

なお、「限定提供データ」の保護に関しては、不正競争防止法の改正を踏まえて、「限定提供データに関する指針」が2024年2月に改訂されていますので、本指針とあわせてご参照ください。

4. 「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン第2.0版」の公表

経済産業省及び総務省は、2025年3月28日、「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン第2.0版」(本ガイドライン)を公表しました。本ガイドラインは、医療情報を取り扱う情報システムやサービスの提供事業者が遵守すべき内容をまとめたガイドラインとして2020年8月に第1.0版が策定され、2023年7月には厚生労働省作成の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(第6.0版)」に対応し、事業者の利便性を図る観点から第1.1版に改訂されました。

そして、近年、医療情報システムへのサイバー攻撃が多様化・巧妙化し、セキュリティ対策や医療機関と情報システム事業者との取決めの重要性が増しているといった背景から、本ガイドラインの見直しが必要とされ、2024年10月に有識者委員会における検討結果を取りまとめた「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン第2.0版(案)」について意見公募が実施されました。

本ガイドライン第2.0版は、第1.1版から内容に大きな変更はないものの、当該意見公募の結果を踏まえて、対象事業者の範囲の明確化、事業者・医療機関等間の合意内容の明確化といった観点から一部改訂がなされました。また、本ガイドライン第2.0版への改訂に伴い、「ガイドラインに基づくサービス仕様適合開示書及びサービス・レベル合意書(SLA)参考例」及び「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における 安全管理ガイドライン FAQ」も改訂されました。

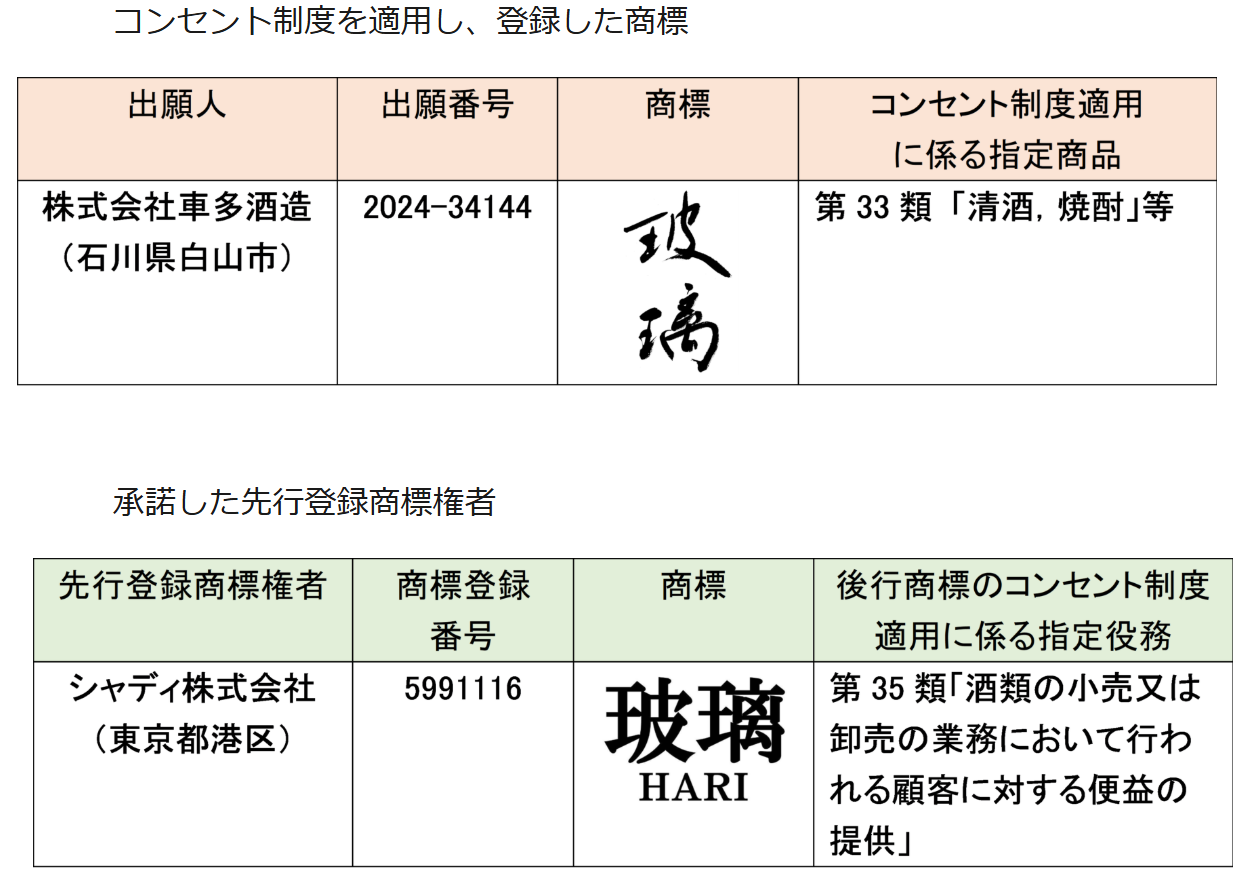

5. コンセント制度を適用した初の商標登録

特許庁は、2025年4月7日、商標法におけるコンセント制度を適用した初の商標登録を行ったことを公表しました。コンセント制度は、既に諸外国・地域で同様の制度の導入が進む中、商取引のグローバル化に伴う国際的な制度調和の観点などから日本でも導入の要請が高まっていたことを背景に、2023年商標法改正で導入された併存登録の制度です(2024年4月1日施行)。

商標法では、先行登録商標又はこれに類似する商標であって、当該商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似するものについては商標登録を受けることができません(商標法4条1項11号)。しかし、先行登録商標と同一又は類似する商標であっても、①権利者の承諾(コンセント)があり、②混同を生ずるおそれがないものについては、商標登録を認めるというコンセント制度が創設されました(商標法4条4項)。コンセント制度の適用に際しては、要件①を証明する先行登録商標の権利者による承諾書及び要件②を証明する当事者間での合意書等の提出が求められます。この承諾書及び合意書に関しては、特許庁がひな形を公開しています。

初のコンセント制度を適用した商標登録では、株式会社車多酒造を出願人とし、第33類「清酒、焼酎」等を指定商品とした商標「玻璃」が登録されました。商標「玻璃」は、シャディ株式会社によって、第35類「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等を指定役務として登録されています。上申書によると、要件②の証拠として、両社の業務内容に関する資料(ホームページの写し)が提出されており、清酒製造販売業とギフト用品販売業という業種の違いが示されています。

(出典)特許庁「『コンセント制度』を適用した初の商標登録を行いました」

コンセント制度の導入により、新規事業でのブランド選択の幅が広がることを通じて、中小・スタートアップ企業を始めとする知的財産を活用した新規事業を後押しすることが期待されています。特に要件②の「混同を生ずるおそれがない」という要件については実際の審査の事例の積み重ねを注視する必要があり、今後のコンセント制度の実務運用や活用の進展が注目されます。

6. 能動的サイバー防御(日本版ACD)に関する法案成立

2025年5月16日、能動的サイバー防御(日本版Active Cyber Defense: ACD)に関する法案が成立し、同月23日に公布されました。具体的には以下の2つの法律となります。

- 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和7年法律42号)

- 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和7年法律43号)

本法の内容は多岐にわたり、大きく、①官民連携、②通信情報の利用、③アクセス・無害化、④横断的課題に分かれていますが、概要については、本レター2025年3月号(No.14)をご参照ください。

国会における法案審議の過程において、通信の秘密や憲法で保障された国民の権利・自由を不当に制限してはならない旨の理念的な条文の追加などはありましたが、実質的な修正はありません。