(佐藤 真澄)

目次

-

文化芸術に関する最近の動向(~2025年7月4日)

-

1. 「知的財産推進計画2025」の公表 【AI、知的財産、商標】〔佐藤 真澄〕

2. 欧米における近時の生成AI関連の動向 【AI、メディア、エンタテインメント、著作権】〔野々口 華子〕

3. 経済産業省が「エンタメ・クリエイティブ産業戦略」を発表 【エンタテインメント】〔荘司 晴彦〕 -

“文化芸術の中にある法を訪ねて(14)” 動物の権利 〔奥田 隆文〕

Mori Hamada Culture & Arts Journalでは、今月も、文化芸術活動に関連する様々なニュース、裁判例、コラム等を皆さまのもとにお届けします。文化芸術活動に関心や接点を有する皆さまの気付きやアイデアの端緒・きっかけとなれば幸いに存じます。

Ⅰ. Monthly Topics

| Date | Culture & Arts Topics |

| 5.16 | スポーツ庁が「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」最終とりまとめを発表した。急激な少子化が進む中でも、将来にわたって生徒が継続的にスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保・充実することを目的に、学校部活動を「地域展開」するための改革を行うにあたっての方針等を内容とする。 |

| 5.23 | ソフトバンク社と共同通信社は、AIサービス開発で提携することを発表した。共同通信の記事を用いて、AI学習に用いる学習用データを作成する予定とのことである。 |

| 5.29 | ニューヨーク・タイムズ社は、米アマゾン・ドット・コムとAI分野で提携することを発表した。ニューヨーク・タイムズの記事を生成AIによって要約することを一定の条件で容認する方針とのことである。 → Lawyer’s Pick 2. 「欧米における近時の生成AI関連の動向」 |

| 6.3 | 知的財産戦略本部が知的財産推進計画2025を公表し、メタバース空間でのデザインの保護強化に向けて、意匠法の改正等を検討することを明らかにした。 → Lawyer’s Pick 1. 「『知的財産推進計画2025』の公表」 |

| 6.4 | 日本新聞協会が生成AIによる報道記事の無断学習・利用を防ぐための制度の整備を求める声明を発表した。 |

| 6.11 | ウォルト・ディズニー社とユニバーサル社がミッドジャーニー社に対して、生成AIによって生成される画像が両者の著作権を侵害していると主張してカリフォルニア州連邦地裁に提訴した。 → Lawyer’s Pick 2. 「欧米における近時の生成AI関連の動向」 |

| 6.13 | 特許庁は、生成AIを利用して作成した商標の登録も現行法の下で認められるとの方針を確認した。 → Lawyer’s Pick 2. 「欧米における近時の生成AI関連の動向」 |

| 6.17 | 小学館社と光文社が、フリーランスやライターに対し、報酬の額等を明示しなかったとの理由で、フリーランス新法違反で公取委から勧告を受けた。フリーランス新法施行以来勧告が出されるのは初とのことである。 |

| 6.19 | 米連邦最高裁は、トランスジェンダーの未成年者に対する性適合治療を実施することを禁じたテネシー州の州法は合憲との判断を下した。他20州で成立している同様の禁止法も訴訟から保護されることになる。 |

| 6.20 | BBC社がパープレキシティ社に対して、BBCのコンテンツを生成AIの学習に用いていることを理由として、法的措置を警告した。 |

| 6.24 | 経産省がエンタメ・クリエイティブ作業戦略を発表した。エンタメのコンテンツを海外展開するためのアクションプランについて、10の分野ごとに検討している。 → Lawyer’s Pick 3. 「経済産業省が「エンタメ・クリエイティブ産業戦略」を発表」 |

| 6.25 | 英最高裁は、販売後の混同のみが生じている場合でも商標権侵害が成立することを前提に、Umbro社の商標が侵害されていることを認定した。 |

| 6.26 | サンフランシスコ連邦地裁は、メタ社の生成AI開発について著作権侵害を認めないとの判断を下した。もっとも、あくまで原告の主張立証が不十分であったことによるものであり、LLMの学習のためにメタ社が著作権で保護されたコンテンツを利用することが合法であるということではないとしている。 |

Ⅱ. Lawyer’s Pick

1. 「知的財産推進計画2025」の公表

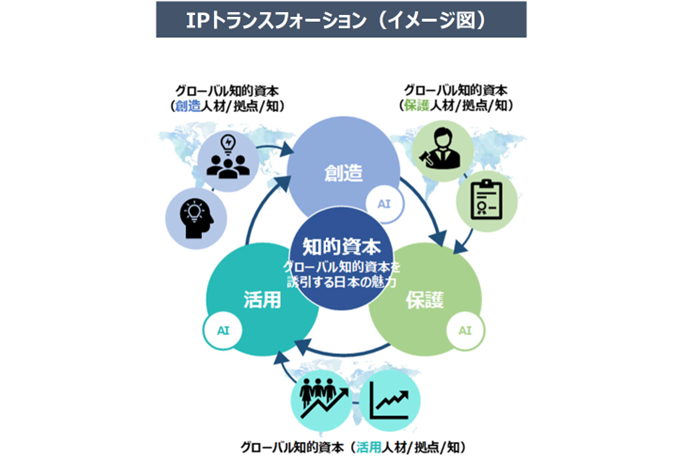

政府の知的財産戦略本部は、2025年6月3日、「知的財産推進計画2025」(以下「本計画」といいます。)を公表しました。本計画では、「IPトランスフォーメーション」を標語に掲げ、我が国のコンテンツ力やブランド力を最大限に活用し、国内外の社会課題の解決を図るため、知的財産の創造・保護・活用からなる新たな「知的創造サイクル」の構築を目指しています。そして、「IPトランスフォーメーション」を実現するため、①「イノベーション拠点としての競争力強化」、②「AI等先端技術の利活用」、③「グローバル市場の取り込み」という3つの柱に沿った取組を重点的に進めていくとしています。

(出典:本計画概要資料2頁)

その中でも、本計画は、AI技術の急速な進展が知的財産戦略に与える影響を重視し、AIの利活用を通じた知的創造サイクルの加速化を重要な柱として位置付けています。

海外と比べて業務での生成AIの利活用が進んでいない我が国の現状などを踏まえ、政府は、AI技術の進歩と知的財産権の適切な保護の両立を目指し、クリエイター・権利者の懸念への対応として法・技術・契約の各手段を組み合わせた取組を促進するとともに、AI開発の透明性の確保やAI事業者による適切な情報開示を検討することとしています。

また、AI開発の促進やイノベーション推進の観点から、AI技術の進展を踏まえた発明の保護の在り方に関し、発明者の定義等の諸論点について早期に結論を得ることが求められるとしている点も注目に値します。AI発明が保護されるか、またAIが発明者となれるかについて、知的財産高等裁判所令和7年1月30日判決〔人工知能ダバス事件〕は、現行特許法における発明者は自然人に限定されること、AIによる発明に特許権は付与されないことを判示しつつ、AI発明に関する立法政策の議論の中で検討されるべき問題である旨を述べていました。

さらに本計画では、AI利活用のほか、「保護」のサイクルとして、海賊版・模倣品対策の強化や、知的財産の侵害を抑制するための制度的手当の検討や法改正を含めた必要な措置を講ずることが、また「活用」のサイクルとして、スタートアップ向けに不足している知財人材の派遣や育成を支援するなど、スタートアップの知財面からの支援を行うことが予定されています。本計画においては具体的なKPIも定められており、例えば、2035年までに世界知的所有権機関(WIPO)におけるグローバルイノベーション指数の上位4位以内を目指すこと(2024年は13位)、日本初のコンテンツ海外市場規模を2033年までに20兆円に拡大することなどが定められています。

なお、上述のとおり、AI発明の諸論点については引き続き検討することとされていますが、我が国における商標制度とAI利用の関係については、特許庁の商標制度小委員会が、2025年6月13日、「登録商標をAIに学習させることは商標権の効力が及ぶ行為に該当せず、また、AI生成物を含む商標について出願・権利行使する場合であっても、原則として、従来の商標登録出願や商標権と同様に扱われるものと考えられる」との考え方を示し、AIを利用して作成した商標の登録を現行制度で認める方針を確認しています。

本ニュースレターVol.42でご紹介したとおり、我が国においては、2025年5月28日にAIに関する新しい法律、「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案」(AI法)が成立したところであり、同法や本計画に基づいた議論や取組が活発化することが想定されますので、今後も動向を注視する必要があります。

2. 欧米における近時の生成AI関連の動向

2025年6月11日(現地時間)、ウォルト・ディズニー社やユニバーサル社をはじめとする米エンタメ大手6社は、画像生成AIサービス「Midjourney」を運営するミッドジャーニー社に対し、生成AIによって生成される画像が著作権を侵害しているとしてロサンゼルスの連邦地裁に提訴しました。原告らは、「Midjourney」が世界的な人気映画「スター・ウォーズ」などのキャラクターに似た画像を無断で生成しており、また「Midjourney」のサイト上にある「Explore」ページにおいて、これらの生成画像を多数表示させていることから、原告らの著作権が侵害されており、また、企業の収益やブランディングにも悪影響を与えかねないと主張し、裁判所に、ミッドジャーニー社に対して著作権を侵害する画像の生成や配布を禁止する差止命令を出すよう求めています。「Midjourney」においては、暴力的な描写や過激な性的表現など一部のコンテンツについて、既にフィルターや監視機能を導入しており、プロンプトに対して生成拒否や警告を出す仕組みが整っています。この事実は、知的財産の保護にも同等の技術を応用することで、原告ら側が求める保護措置が実現できることを示唆しているかもしれません。

ハリウッドでは、脚本家組合や俳優組合がAIによる仕事の代替や報酬問題をテーマにストライキを行ったことも記憶に新しく、今回の訴訟は、エンターテイメント業界全体がAIに対して抱いている権利保護への強い意識の表れと言えるでしょう。

他方で、2025年5月29日(現地時間)、ニューヨーク・タイムズ社は、Amazonと、AIの分野で業務提携することを発表し、Amazonに対してAIを使って作成した記事の要約表示などを認める代わりに、対価を受け取ることとなりました。Amazonは、ニューヨーク・タイムズの記事を生成AIモデルの学習に使えるほか、アレクサによりリアルタイムで記事の要約ができるようになります。ニューヨーク・タイムズは、2023年12月、OpenAI社を相手方として著作権侵害の疑いがあるとして提訴していました。同社はこれまで、正当な対価なく過去記事などのデータをAI訓練用に提供することに慎重な姿勢を示してきましたが、Amazonとの業務提携は、正当な対価を前提とするのであればAIによる記事の学習を一律に拒絶するわけではないという姿勢を示すものと言えます。

一方で、2025年6月20日(現地時間)、英放送局BBC社は、AI検索エンジンを手掛ける米国の新興企業パープレキシティ社に対し、自社のコンテンツが生成AIの学習に用いられていることを理由に、法的措置を採ることを警告したと報じられています。生成AI関連企業とメディア企業との間では、今回のような法的措置をとるか、逆に提携するか、対応が分かれているようです。

また、サンフランシスコの連邦地裁は、2025年6月23日、米アンソロピック社が生成AIの学習に書籍を利用したことについて判断を示し、合法的に購入された書籍については、生成AIに学習させることは「フェアニュース(公正利用)」に該当し、インターネット上の海賊版サイトから無料でダウンロードした書籍等を生成AIに学習させることはフェアユースに該当しないとの見方を示しました。

AIと著作権の関係を規律する法制度や司法判断は、世界的に見ても発展途上にあると言えます。今回ご紹介した各事案のように、大手企業が訴訟に踏み切ったり、AIとの向き合い方を明らかにすることなどにより、各国の立法機関が対応を加速させる可能性があり、その結果、AIの開発者だけではなく、利用者にも新たなガイドラインやルールが課せられる時代が来るかもしれません。冒頭の訴訟などは、AIの進化が生み出した「自由」と「責任」のバランスについて社会全体に問いを投げかけていると言え、今後の展開から目が離せません。

(野々口 華子)

3. 経済産業省が「エンタメ・クリエイティブ産業戦略」を発表

経済産業省は、2025年6月24日、「エンタメ・クリエイティブ産業戦略 ~コンテンツ産業の海外売上高20兆円に向けた5ヵ年アクションプラン~」(以下「エンタメ・クリエイティブ産業戦略」といいます。)を公表しました1。エンタメ・クリエイティブ産業戦略は、経済産業省が昨年11月に立ち上げた「エンタメ・クリエイティブ産業政策研究会」においてなされてきた、エンタメ・クリエイティブ産業を振興する意義と、同産業を取り巻く現状や課題、注目すべき状況の変化とこれに応じた新たなビジネスモデル等に関する議論を踏まえ、国としてのアクションプランとして取りまとめられたものです。

政府は、「新たなクールジャパン戦略」(令和6年6月4日知的財産戦略本部決定)2や、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版」(令和6年6月21日閣議決定)において策定された「コンテンツ産業活性化戦略」3において、コンテンツ産業の活性化に向けた取組の方向性を示しており、エンタメ・クリエイティブ産業政策研究会は、かかる戦略の延長として、エンタメ・クリエイティブ産業の各分野において、具体的に、生産性を高め、成長産業として飛躍していくために注力すべき部分は何か、生産性の向上・飛躍を実現するための官民のアクションプランは何か、業種分野別に専門家を招いて議論を重ねてきました。

エンタメ・クリエイティブ産業戦略の大きな方向性として、日本のコンテンツの海外展開における手法の転換が掲げられています。すなわち、日本発コンテンツの海外売上は5.8兆円となり、鉄鋼産業、半導体産業の輸出額を超える規模であり、これを「基幹産業」として位置付け、リスクが低いが消費価格の数%の収入に留まるライセンスアウトのビジネスモデルから、日本企業が、配信により得られた宣伝効果やコンテンツ自体の魅力を活用して、海外現地で直接流通(映画における配給や、マーチャンダイズの卸や小売等)を展開するモデルへの転換が必要であると訴え(エンタメ・クリエイティブ産業戦略では、かかるビジネスモデルの転換を「コンテンツ海外展開2.0」としてとらえています。)、コンテンツ海外展開2.0の促進に向けて各分野において埋めるべき不足点を分析し、その対策を検討しています。

さて、エンタメ・クリエイティブ産業戦略においては、10の分野について、計100個のアクションが掲げられていますが、法務の観点からは、「海賊版への対応」「各国の法規制(個人情報保護法や表現規制等)への対応」「取引の適正化」といったアクションが複数分野にわたり提言されています。海賊版への対応については、文化庁4や総務省5等を中心に政府が精力的に取組を続けており6、文化芸術分野における取引適正化についても文化庁において「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」(令和4年7月27日制定、令和6年10月29日改訂)が作成される7など、政府のこれまでの取組が改めてアクションプランとして明示されています。いずれも消費者やクリエイター・芸術家の意識の改革を必要とするものであり、一朝一夕で解決できる課題ではありませんが、これらを放置していては日本のエンタメ・クリエイティブ産業の担い手の消失につながりかねない喫緊の課題であるため、改めてその対策を加速させる必要があると思われます。特に海賊版の対策については、国際的なルール作りや諸外国への権利行使の強化、諸外国における啓発活動等、各国との連携が不可欠な分野であり、専門家の協力を得つつ、国を挙げての取組を進めなければなりません。

エンタメ・クリエイティブ産業戦略において示された100個のアクションプランは、大局的なプランとして提示されたものです。これからは、エンタメ・クリエイティブ産業を日本の基幹産業として、より「稼げる」産業とすべく、示されたプランを実際のアクションとして落とし込み、実行していくフェーズとなります。エンタメ・クリエイティブ産業の「一大転換点」にある今、今後の各プランの動向を注視し、官民一体となってアクションを加速させることが望まれます。

(荘司 晴彦)

Ⅲ. Column

“文化芸術の中にある法を訪ねて(14)” 動物の権利

子犬の愛らしい表情やしぐさに心を癒されたり、和まされた経験のある方は少なくないものと思います。犬は人間と一緒に暮らし始めた最も古い動物と言われており、メソポタミアやエジプトなどの古代文明が遺した壁画などにも、人間と犬とが極めて近い関係で共生している様子が描かれています。中世ヨーロッパにおいては、猫は宗教的な迷信から「魔女の手先」とされて忌み嫌われていましたが、犬の方は番犬や牧羊犬、猟犬などとして活用され、また家族の一員としても欠くことのできない存在となっていました。日本では現在約900万匹がペットとして飼育されているほか、盲導犬や警察犬、災害救助犬などとして社会に貢献するなど幅広い活躍を見せています。JR渋谷駅にハチ公前広場としてその名を残している秋田犬の忠犬ハチ公は、東京帝国大学農学部教授であった飼い主の上野英三郎博士が急逝したことを分からないまま、主人を迎えるため毎日定刻に渋谷駅に出かけて帰りを待ち続けていたと伝えられており、現在は青山霊園にある上野博士のお墓の隣で永遠の眠りについています。ハチ公の没後80年に当たる2015年には「人と動物との相互敬愛の象徴」として東京大学のキャンパス内に有志による「ハチ公と上野英三郎博士像」が建立されました。博士にじゃれ付くハチ公の姿を見ると、人間と犬との強い結びつきや信頼関係を改めて感じさせられます。

ところで、あまり大きな話題にはなりませんでしたが、先ごろ、銀座の裏通りにあるミニシアターでは「犬の裁判」(邦題)というフランス映画が上映されていました。レティシア・ドッシュというフランス人の女優が監督と脚本も担当し、主役のルチアニ弁護士を犬のコディ(映画ではコスモス)とともに熱演しています。舞台はスイスの小さな町です。裁判で負け続けていたルチアニは、勤務先の法律事務所から解雇される寸前まで追い詰められていました。そのルチアニのもとに、ある日、目の不自由な男性が飼い犬とともに現れ、「かけがえのない伴侶が絶望的な状況にある」と相談する場面から話は始まります。この「かけがえのない伴侶」というのが飼い犬のコスモスのことで、「絶望的な状況」とは「人に3度危害を加えた犬は処分される」という法律が施行されているこの地域で、コスモスがポルトガル人の女性に噛みつき、それが人に危害を加えた3回目だったというものです。思いがけない依頼に一旦は受任を断ろうとしたのですが、結局、展望のない弁護を引き受けることになった主人公の奮闘ぶりとコスモスとの交流をコミカルなタッチで描いた作品です。芸達者の俳優たちが次々と登場し、個性豊かで、ひとクセもふたクセもある依頼人、裁判官、検察官、調教師、被害者などを熱演しており、メインテーマである動物との共生のほかにも、移民やジェンダーの問題などを少し忙しすぎると感じるほどに取り上げて、物語は息もつかせない勢いでアップテンポに展開し進行していきます。そして、被告人(被告犬?)となったコスモスの運命やいかに、ということになるのですが、この先の気になる結末はネタバレにならないよう伏せておくことにします。

さて、この映画の中で登場する新聞記者が「これは中世以来の初の犬の裁判です」と語るシーンがあります。この発言は、中世のヨーロッパで広く行われていたと伝えられる人間に危害を加えた動物の法的責任を問う動物裁判と呼ばれる裁判手続を意識したものと思われます。動物裁判は、12世紀から18世紀にかけてヨーロッパの各地、特にフランスで広く行われていたものですが、これについては、西洋中世史の研究者である池上俊一さんの「動物裁判 西欧中世・正義のコスモス」(講談社現代新書)が詳しく紹介しています。動物裁判では、人や家畜を殺傷し、畑や果樹園を荒らしたブタ、ウシ、ウマ、イヌ、ネコ、ヤギ、ロバなどの家畜に加えて、ハエ、ハチ、ネズミ、アリ、バッタなどの小動物や昆虫も裁きの対象となりました。現代の日本の法制度から見ると、極めて荒唐無稽な印象を受けますが、実際に行われていた手続を見ると至って真剣なものだったようで、検察官や弁護人が任命されて、呼出し・召喚などの手続も人間の場合と同様に進められ、動物の方も有罪になったり無罪になったり、場合によっては上訴して争うというような事態も生じました。そして、人や家畜を殺傷して有罪とされた家畜たちは、国王や領主が設置する世俗裁判所の判決に基づき死刑にされ、農地を荒らした小動物や昆虫たちは、教会が設置する教会裁判所で破門宣告や悪魔祓いの措置を受けたそうです。

先に挙げた池上さんの著書には、この動物裁判の実情や背景について詳細な事例の紹介と分析、歴史的、社会的、宗教的な観点からの解説がされていますので、興味のある方は是非こちらをご参照ください。また、さらに興味のある方には、神話学を専攻する東ゆみこさんの「猫はなぜ絞首台に登ったか」(光文社新書)や、エドワード・ペイソン・エヴァンズの「殺人罪で死刑になった豚」(青弓社。訳者・遠藤徹)などもその期待に応える内容の好著です。

この動物裁判では、専ら動物が裁判を申し立てられる客体として登場するのですが、逆に動物の方が申立人となって主体的に訴訟を提起するという事態も生じています。日本では、アマミノクロウサギや渡り鳥のオオヒシクイを原告にした環境保全を目的とする裁判が広く知られています。このような訴訟が日本の現行法制度のもとで適法とされるのは難しいと考えるのが一般的ですが、実はよくよく考えると決して簡単ではない様々な問題が内包されていることに気づかされます。そしてこれは法体系における動物というものの位置付けという大変難しい問題があることに起因します。日本の現行法では、人と物との二元論に立った上で、動物は「物」と位置付けられています。確かに動物が「人」かと言えば、「そうではない」と考えることにさほど抵抗感はないかも知れません。しかし一方で「物」と言い切るには違和感を否定できないという方も少なくないのではないでしょうか。特にペットや家畜を家族の一員として遇し、家族同様に接している人たちにとっては、愛するペットや家畜を自動車やロボット、机椅子などと同じように単なる「物」と決め付けてしまうことには強い抵抗感があるのではないかと推測されます。オーストリアでは1988年に、ドイツでは1990年に、それぞれ民法典に「動物は物ではない」という一文が挿入されて大きな話題となりました(青木人志「法と動物 ひとつの法学講義」(明石書店)220頁。なお、上記の民法典には「動物については、他に規定のない限り、物についての規定を準用する」との規定も設けられています。)。

映画「犬の裁判」は、人と動物との共生に関する現代社会が内包する数多くの根源的な問題を投げかけています。人間同士の共生すら容易ではない現代社会にあって、人とペットや家畜、さらには野生動物との共生には様々な困難が生じるようになってきました。特に気候変動などの要因により人と野生動物との共生は難しさを増していくばかりとなり、人類に対しても大きな課題を突き付けています。そして、この問題の解決のためには、映画の中でも指摘されている「人の目線」と「犬の目線」の違いを理解する努力が求められているように思われます。カンヌ国際映画祭の最高の栄誉として「パルム・ドール賞」が設けられていますが、映画のパンフレットによりますと、コスモスの役を演じたコディは、2024年の映画祭で見事に「パルム・ドッグ賞」を獲得したとのことです。コディの「犬格」や「犬権」が認められたようで、映画祭の関係者のセンスの良いユーモアに拍手喝采したい気分になります。

(奥田 隆文)

【編集後記】

✧ 今回Lawyer’s Pick 1、Lawyer’s Pick 2で取り上げたとおり、生成AIをどのように利活用していくかという問題は国内・国外問わず重要な問題となっています。日進月歩の技術発展を見せる生成AIを適切に利活用していくための取り組みが模索されており、各国の動向がますます注目されます。 ✧ また、Lawyer’s Pick 3では日本のエンタメをさらに海外に発信していくためのアクションプランを取り上げています。日本のエンタメを世界に誇れる文化とするために、今回発表されたプランをどのように現場に反映していくかという点については引き続き注視していく必要があります。 ✧ Columnでは「犬の裁判」という映画をきっかけに動物の権利に着目しています。本映画はまだ上映中ですので、気になった方はぜひ映画館に足を運んでみてください。 ✧ 森・濱田松本法律事務所 外国法共同事業 文化芸術プラクティスグループでは、皆さまのご意見等をお待ちしております。Culture & Arts Newsletter / Mori Hamada Culture & Arts Journalへの掲載内容へのご質問のほか、誌面への感想、取り上げてもらいたいテーマ等のご要望も大歓迎です。 |