Ⅰ. はじめに

2025年6月13日、デジタル庁に設置されたモビリティワーキンググループ(以下「本WG」といいます。)は、「モビリティ・ロードマップ2025」1(以下「本ロードマップ」といいます。)を公表しました。

2014年の「官民ITS構想・ロードマップ」の策定以来、自動運転技術の社会実装に向けた官民横断的な取組が着実に進められてきました。しかし、多くの取組では、まだ実証の域を出ておらず、事業化が進んでいないという現状を踏まえ、2024年、今後の事業化の観点から、本WGにおいて、「モビリティ・ロードマップ2024」2が取りまとめられました。

2025年現在、海外事業者の一部が、都市部での自動運転技術を活用したサービスの事業展開も視野に入れ始めるなど、日本でも事業化に向けての一定の進捗が見られています。しかし、自動運転が最も必要とされる地方部では、未だ事業化の見通しは見えていないのが現状です。

本ロードマップでは、「モビリティ・ロードマップ2024」を踏まえながら、需給一体となったモビリティサービスの再設計の観点、初期の設備投資の負担軽減をはじめとする適切な事業構造の観点などから新たな検討を加えつつ、自動運転技術の適切な事業化に向けた対策の方向性を取りまとめています。

Ⅱ. 本ロードマップの基本的な考え方

本ロードマップでは、海外の自動運転技術に伍する国産技術の確立を急ぐ一方、地域の実情に即した自動運転車を活用した事業化の加速に向けて、政府として集中的に取組を進めていく必要があるとしています。

国内においては、レベル4自動運転を含めて複数の地域において自動運転技術の実証が行われています。しかし、多くの地域では、コスト面の問題や技術的な課題も多く残されているところです。

また、モビリティサービス全体の課題として、一定の需要が見込まれる都市部においては、市場原理に任せることでもサービスの維持が可能であるのに対して、地方部においては、少子高齢化の深刻化に伴う交通サービスへの需要縮小と供給不足といった悪循環が生じており、自ら自動車を運転して移動できる者と、自ら運転できない者の送迎を負担する者との間で、移動をめぐる格差ともいえる状況が生じています。

その解消のためには、満たされない移動需要を把握し、需要が供給を生み、その供給がさらに需要を生む好循環を意図的に創出することが重要となります。その具現化には、ドライバーレスのモビリティサービスの拡大ばかりでなく、的確な需要の把握や効率的な分配・配車が必要であり、デジタル技術の活用が不可欠です。

こうした現状を踏まえ、本ロードマップでは、以下の3点を自動運転技術の進展、実装に向けた政策の基となる基本的な考え方として定義しています。

1. 需給一体となったモビリティサービスの再設計

上記のとおり、地方部では、少子高齢化・人口減少に伴う需要の低下により、サービス自体の効率性、採算性が悪化しています。このような地域では、送迎などへの負担感や、免許返納後の高齢者などの満たされない移動需要が存在することが想定されます。それにもかかわらず、サービスの縮小が進んでいる状況を踏まえると、移動需要とモビリティサービスの供給を一体で検討し、需要減少と供給不足の悪循環が、需要増加と供給拡大の好循環となるよう、舵を切り直していくことが必要です。

本ロードマップでは、上記のような一体的な検討及びモビリティサービスとの連携を「交通商社機能」と呼んでいます。新たなモビリティサービスを実現するためには、「交通商社機能」が極めて重要ですが、その具体化に当たっては、様々なモビリティサービスへの需要の分配・配車手配を一元的に管理するデジタルツールを共通基盤とすることもまた必要となります。

2. 自動運転技術の実装(事業化)に向けた環境整備

自動運転車両の導入には、車両そのものの費用に加え、運行管理システムや高精度地図の整備、メンテナンス体制の構築、さらにはインフラの整備など、多岐にわたる費用が発生します。これらの費用は、負担者である自治体や交通事業者への大きな負担となるため、中長期的な資金確保について支援方策を検討することが必要です。また、運行事業者が自動運転サービスの提供に当たって負う様々なリスクを可視化し、その要素に応じて、ファイナンスを促す仕組みや公的支援の在り方、場合によっては事業の在り方自体を検討していくことも必要です。

また、狭小道路や見通しの悪い交差点といった悪条件が多いという日本の道路事情を考慮すると、車両に対し、信号情報等、道路側の情報を提供することで、モビリティサービスの利便性、安全性を向上する等、インフラから支援する「路車協調」の取組などを進めていくことが引き続き期待されます。加えて、これらの情報収集・提供に関する体制やルール、情報通信インフラなどの自動運転の実現を支援するインフラとの連携方策を検討する必要もあります。

さらに、自動運転車が関わる事故が発生した場合等も想定し、保安基準/ガイドラインの具体化に関する検討、その適合を求める仕組みに関する検討の他、事故調査機関の在り方、自賠法における損害賠償等の検討を継続して行うことも必要です。

3. 自動運転技術の段階的導入

自動運転技術の導入に当たっては、各地域の実情を十分に検討する必要があります。具体的には、すぐに自動運転レベル4を導入するのがよいのか、それとも、まずは自動運転レベル2の導入からはじめ、徐々に高度化・台数を増やすなどの段階的アプローチがよいのか、車種や技術、カバーすべきエリアや需要の特性等が検討事項として挙げられています。

自動運転技術の導入を進めるには、これまで実証段階で判明した課題を早急に解決するとともに、例えば、自動運転技術の事業化を先行的に行う地域(「先行的事業化地域」)を定め、それぞれの地域の特性に応じた課題に、関係各府省庁の施策を集中させることで、自動運転技術及びそれを活用したモビリティサービスの磨き上げを行い、類似の課題を持つ地域へ積極的に横展開できるような事業化モデルを構築することが必要であると考えられています。

Ⅲ. 新たなモビリティサービスの普及に向けた重点施策

1. 「交通商社機能」の確立

「交通商社機能」とは、地域において掘り起こしきれていない移動需要の可視化や集約と、これに応える最適なモビリティサービスの企画・設計を一体的に行い、その具体化を関係事業者に促す機能をいいます。

最適なモビリティサービスの企画・設計を行うに当たっては、移動需要データ等を活用し、その妥当性を各事業者等に示していくことが必要であり、移動需要の調査や新たな移動需要の掘り起こしに加え、モビリティサービスの効率化に共通して必要となるシステムやアプリケーション等の整備を行うことが必要になります。

デジタル庁は、2024年度に移動需要を推定する方法を検討し、「移動需要分析マニュアル」を公開3していますが、今後も、「交通商社機能」に関して、以下の取組を進めることとされました。

|

2. 自動運転技術の実装に向けた支援策の整備

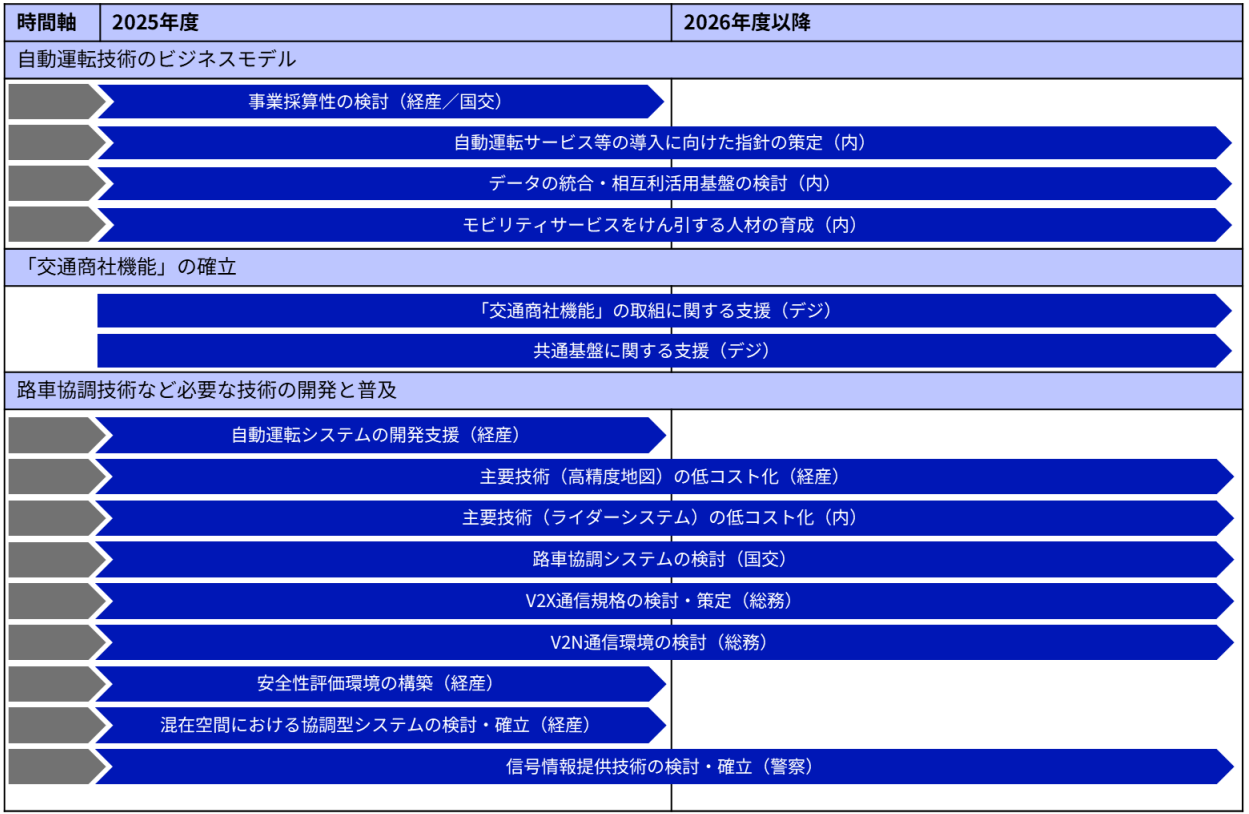

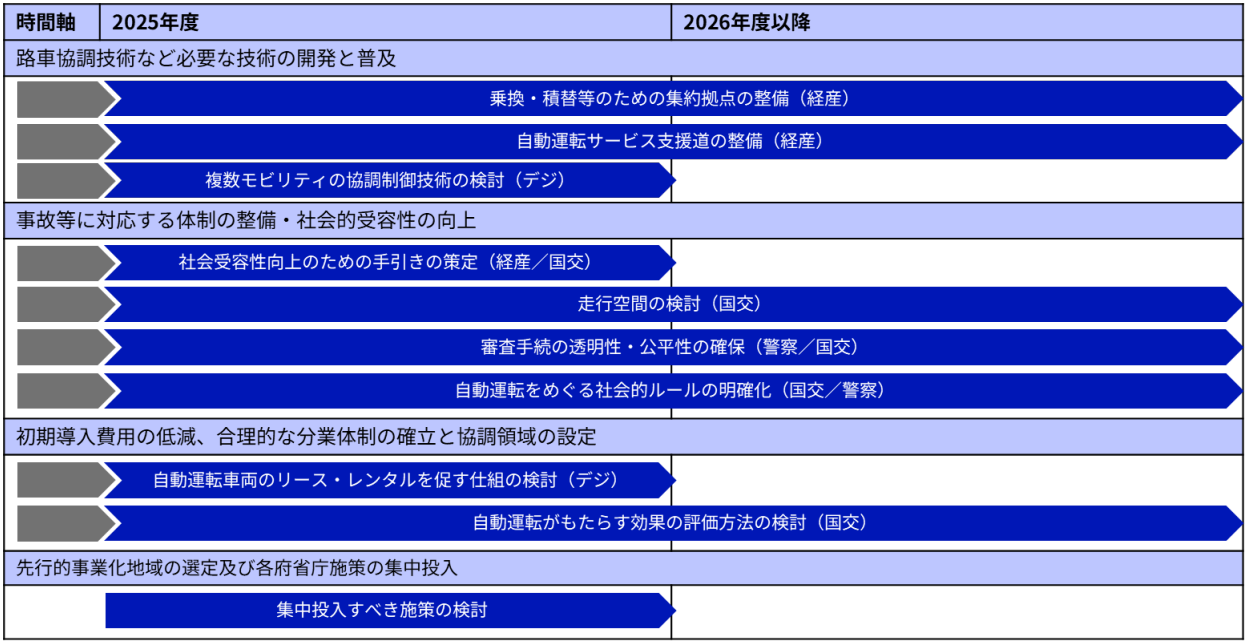

自動運転技術の実装に向けて、官庁横断的に、以下のような支援策を講じていくこととされました。

|

3. ターゲットに合わせた各府省庁政策の集中的投入

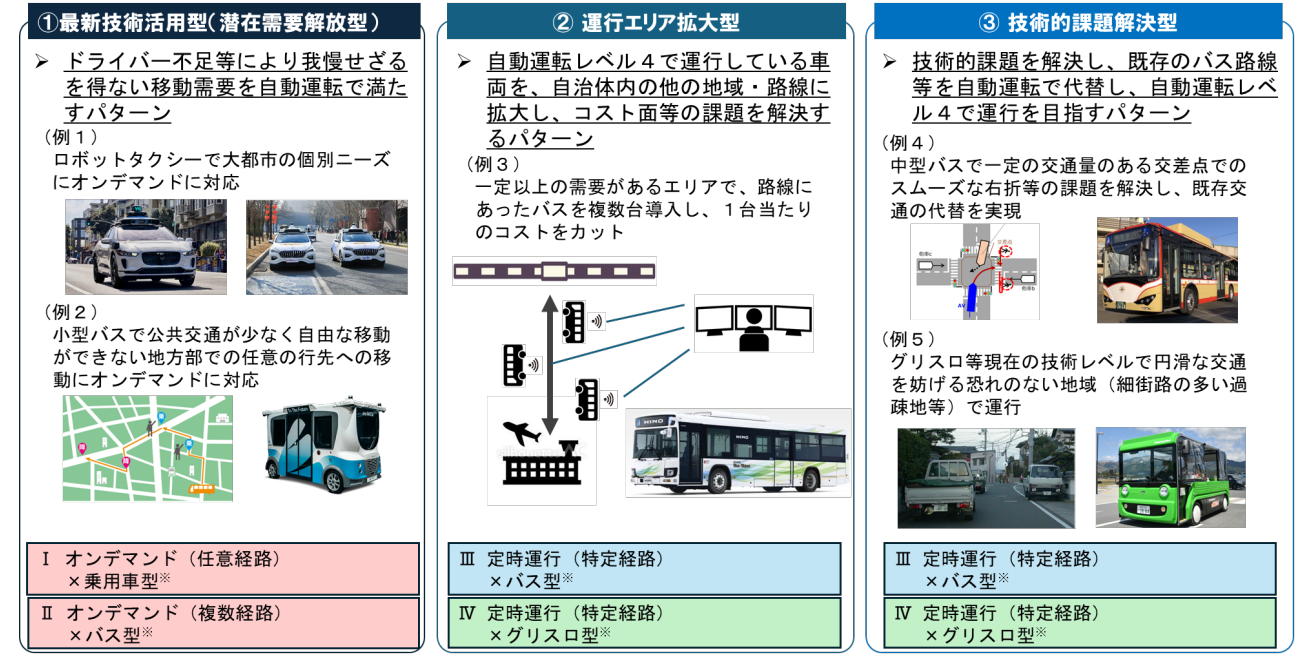

今後は、モビリティサービスの地域特性や継続性を念頭に置きつつ、これまでの有人による交通と、自動運転がベストミックスした交通体系を実現する必要があります。そのために、目指すべき交通体系について具体的なターゲットを定め、各府省庁の施策を集中的に投入し、自動運転サービスを普及させる先行的な事業化を行うこととされました(「先行的事業化地域」)。具体的には、以下の3つのようなケースが、自動運転のニーズがありつつも、活用できていないケースとして想定されています。

![]()

4. ロードマップの進捗状況の評価と更新

Ⅳ. 終わりに

自動運転の導入に当たっては、人口や年齢構成の変動を見据えた地域住民の需要はもちろんのこと、旅行客などの来訪者による需要や、周辺地域も含めたエリア全体の道路状況など、多様な情報を考慮して、また、自治体や事業者といったステークホルダーと密に連携しつつ、適切な事業モデルを構築する必要があります。さらに、運行管理や予約システム等の共通基盤については、小規模自治体においても導入可能となるよう、協調領域を定義し、その共同利用を政府が積極的に後押しすることによってコストダウンを進めていくことも重要となります。

本ロードマップは、2025年度においては、上記施策の進捗評価を適切に行うとともに、2025年度に行われる事業を通じて得られた新たな課題を整理・明確化しつつ、「モビリティ・ロードマップ2026」へと更なる改定を行うことも想定しています。今後も、モビリティサービスに関する政府の動向に注視していく必要があります。